こんにちは。

今回は土壌診断のための土壌採取の方法をまとめたいと思います。

ぜひ2月に更新した「土壌診断のすゝめ」も合わせてご覧になってください!

☆1 用意するもの

○移植ごて(300円程度)〈写真:下〉

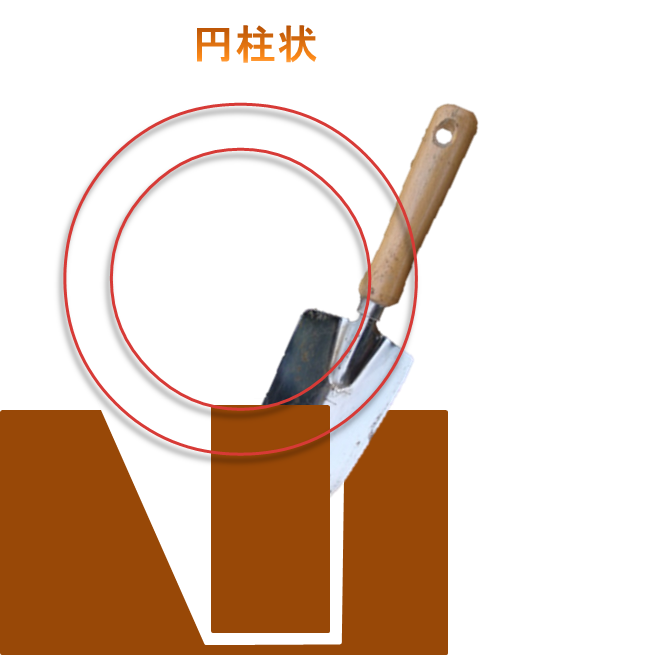

※土壌診断スコップを(1万円程度)〈写真:上〉お使い頂いても構いません。

土壌診断スコップをお使い頂くと、簡単にきれいな円柱状で土壌を採取することができます。

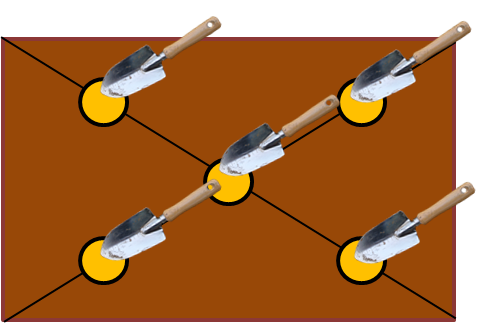

☆2 採取箇所の選定

目的に応じて調べたい圃場もしくは場所より、少なくとも5か所から土壌を採取します。

5か所を混合することで、その土壌の平均的なサンプルとします。

採取箇所は圃場から万遍なく、下図のように対角的に選ぶとよいでしょう。

☆3 採取方法

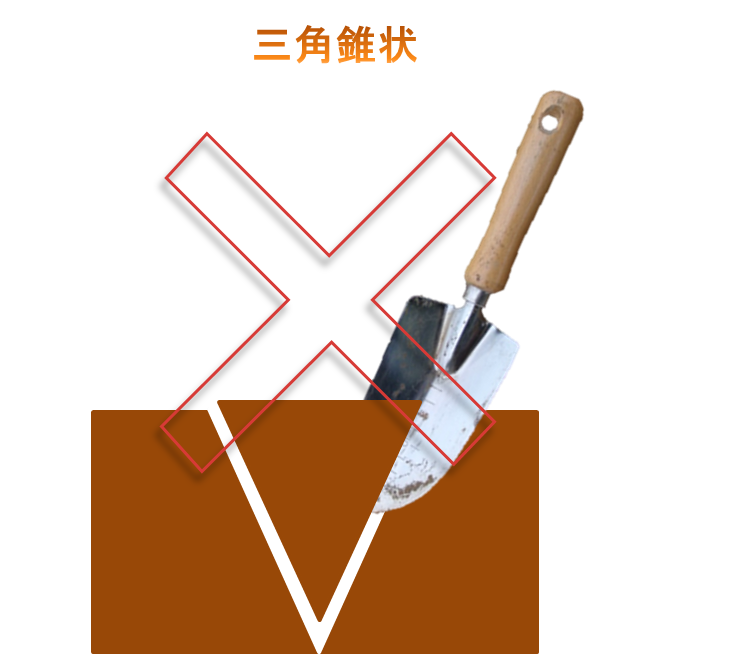

☆3-1. 移植ごてを使用する場合

①まず表層を1cm程度削った後、縦に土壌を掘り、面を出します。

耕うん機等の深さ(10~15cm程度)を確保してください。

②次に面に向かって縦に円柱状に掬います。

※必ず面で土壌を採取してください。

上図のように三角錐状に採取してしまうと、表層と下層では養分量にバラつきがあり、正確な土壌診断が行うことができません。

③調査5か所から採取した土壌をよく混ぜます。

④分析機関にもよっても異なりますが、250g程度の土壌を採取し、お近くの分析機関にお持ちください。

○採取した土壌を乾燥する場合、風通しの良い日陰の場所に、薄く広げてください。条件にもよりますが、2日間程度で風乾します。

※この際ゴミなどの異物が混じらないようご注意ください。

○風乾した後篩をかける場合、園芸用の2mm程度の篩を使用し、篩ってください。

簡単にほぐれる大きな塊は手でほぐして篩にかけます。篩下を分析に用います。

※この際も同様に篩掛けした土壌に異物が混じらないようにしてください。

以上の乾燥と篩掛けを行っておくと、分析機関でスムーズに分析しやすくなりますので行うことをお勧めいたします。

☆3-2. 土壌診断スコップを使用する場合

土壌診断スコップを使用すると、簡単に円柱状に土壌を採取することができます。

土壌に対し垂直に挿して、回し、引き抜きます。

同じように5か所より採取し、混合し、乾燥や篩を行い分析機関にお持ちください。

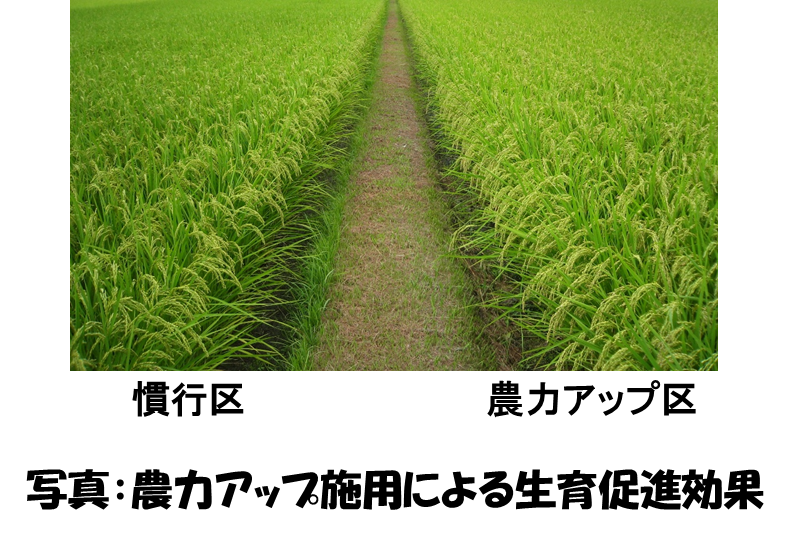

土壌の採取は、一般的に作付後に行うと良いでしょう。

(水稲などの場合、収穫後の土壌が乾燥している状態だと採取しやすいでしょう。)

土壌診断を行い、農作物への肥培管理にお役立てください。

-1024x768.jpg)